LFIの仕組みとアルゴリズム

Posted by: lesser

細胞など透明なサンプルを視るツールとして、位相差顕微鏡が主流ですが、多くの光学部品を使っているためサイズが大きく、価格も高いです。

また、撮影する度に焦点を合わせる必要があるため、時間がかかります。

LFIは、大きなレンズやコリメータなどの光学部品を必要としません。

培養のための恒温槽に入れられるくらい小さいです。

コンシューマ機器と同じ電子部品で構成されているため、位相差顕微鏡と比較するととてもリーズナブルです。

撮影時間も0.1秒程度と短いため、細胞など生きているサンプルに与えるストレスが小さいです。

リコンストラクションによって得られる画像は、波状のノイズが目立ちますが、コンピューターで処理するには十分な情報を持っています。

仕組み

光には波の性質があります。

伝播するとき、進行方向に向かって、位相が周期的に変化します。

また障害物を回り込むように伝播することを回折といいます。

レーザーは単一波長の、位相が揃った光です。

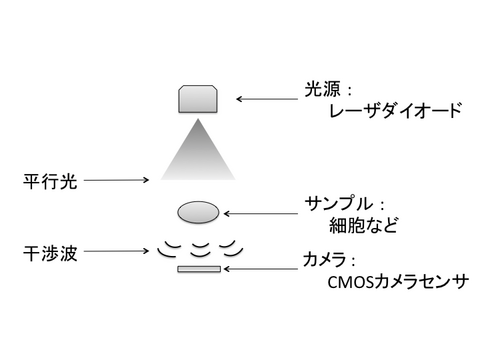

LFIは光源に半導体レーザーを使います。ウェーブガイドや光ファイバーなどを通して、極小さな点光源を作り、観察対象のサンプルからある程度の距離をとることで、擬似的な平行光を作ります。

サンプルにぶつかった光は、位相が変化します。

サンプルを回折した光も、移動した距離分だけ位相が変化します。

そして、サンプルの下でぶつかって干渉を起こします。LFIは、この干渉波をカメラセンサーで捉えて、光がどのように伝播したかを描き出します。

アルゴリズム

実際にどんな計算をしているのでしょうか。

僕は、角スペクトラム法と呼ばれる、デジタルホログラフィでよく使われているアルゴリズムを使っています。

(『ホログラフィ入門』で詳しく解説されています。)

実装はとてもシンプルです。

- 画像にFFTをかける

- 1の結果に伝達関数を乗算する

- 2の結果にIFFTをかける

結果は、複素数の行列です。

画像として出力するために各要素の実数部を取り出して、8ビットの整数に変換します。実数部は光の強度、虚数部は位相を表しています。観察対象のどの特徴に着目するかで使い分けます。また画像化せずに特徴を抽出して分析をすることもあります。